Kryptide sind ja in der Regel Wesen, die irgendwo in der „unerforschten Wildnis“, jedenfalls weit weg vorkommen. Nessie ist eines der nächsten und selbst für einen Besuch in Loch Ness ist man von Deutschland aus -je nach Lage- 800 bis 1600 km unterwegs. Selbst im Idealfall mit Flugverbindung nach Inverness usw. ist das eine knappe Tagesreise: Steigt man morgens mit dem Berufsverkehr in die Bahn zum Flughafen, kann man abends seinen Whiskey mit Blick auf den Loch Ness genießen.

(Die Redaktion empfiehlt allerdings eine entspanntere Anreise).

Die meisten anderen Kryptiden sind noch weiter weg. Bigfoots durchstreifen die Wälder an der nordamerikanischen Westküste, Yetis den Himalaya, Zwergelefanten die Tiefen der dampfenden Regenwälder des Kongo, der Orang Pendek sitzt auf einer indonesischen Insel fest. Das alles zwingt viele kryptozoologisch Interessierte, sich auf eine Web- und Bibliotheken-basierte Wissensbasis zu beschränken. Doch was wäre, wenn es ein „bürgerliches“ Hobby gäbe, das einem die Kryptide beinahe bis ins Haus bringt – und dann auch noch in akzeptabler Größe, schließlich will vermutlich niemand, dass ein 200 kg schwerer Sasquatch dauerhaft die einzige Toilette in der Wohnung besetzt.

So ein Hobby gibt es. Es kommt auf den ersten Blick in Filzpantoffeln daher. So sehr dass man es so gar nicht mit Dschungel-Expeditionen, undurchdringlichen Wäldern, schlechter Versorgung, gefährlicher Umgebung und unentdeckten Tieren in Verbindung bringen will: Die Aquaristik.

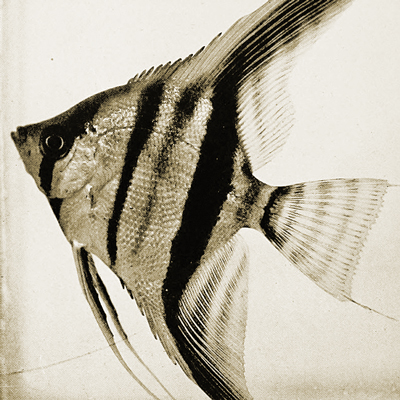

Der Skalar, der erste Star der Aquaristik

Doch genau das war die Aquaristik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden wurde es populär, Fische hinter Glas zu pflegen. Hierbei spielte insbesondere in Deutschland die Zeitschrift „Die Gartenlaube“ eine besondere Rolle: Emil Roßmäßler brachte hier bereits 50 Jahre früher seine Ideen vom „See im Glase“ ein.

Im Zuge der Popularisierung entstanden nicht nur erste Schauaquarien, wie das „Aquarium unter den Linden“ in Berlin. Die Heimaquaristik entstand. Die ersten Heimaquarien bestanden aus geblasenem und in halbwegs quaderförmige Form gebrachtem Glas. Dem entsprechend waren sie in der Größe und Qualität sehr limitiert. Ein Aquarium mit 50 Litern war in der Anfangszeit kaum denkbar.

Die ersten Fische kamen – wie nicht anders zu erwarten – aus den heimischen Gewässern. Stichlinge, Elritzen, Schlammpeitzger und andere mussten herhalten – sie waren in den kälteren Zimmern der späten Kaiserzeit unproblematisch zu halten. Da sie aber quasi überall verfügbar waren, suchte das Bildungsbürgertum schnell nach prestige-trächtigeren Fischen.

In den bunten Kleinfischen aus den Kolonien fanden sie schnell Tiere, die ihren Ansprüchen genügten – und in den Aquarien ausreichend lange überlebten. Kamen die ersten tropischen Aquarienfische häufig im Handgepäck von Seeleuten ins Land, etablierten sich um 1900 Großimporteure und Zierfischzüchtereien, die einen wachsenden Markt versorgten.

Die Gesetze dieses Marktes waren im Prinzip die selben, wie sie heute bei anderen prestigeträchtigen Konsumentenprodukten auch sind: regelmäßig muss Neues her, das Alte kennt man ja schon.

Die ersten Fische kommen nach Europa: ein Star wird geboren

Der erste echte „Star“ der Aquaristik war der Segelflosser, auch als Skalar bekannt. Er wurde 1906 das erste Mal in größerer Stückzahl aus Belem an der Amazonasmündung nach Europa eingeführt. Man kann sich vorstellen, wie „gut“ haltbar die Tiere waren: Ausgewachsene Skalare erreichen 15 cm Länge und bis zu 25 cm Höhe, sie bevorzugen Wassertemperaturen über 25°C und weiches Wasser. Die vorhandenen Aquarien von 30 Litern oder weniger wurden mit Kerzen beheizt: sie standen auf einem Tisch mit einem Loch. Auf dieses Loch legte man eine dicke Metallplatte, auf der das Aquarium stand. Durch das Loch beheizten eine oder mehrere Kerzen die Metallplatte, die dann das Aquarium aufwärmte.

Unter diesen Umständen waren die herrlichen Fische kaum zu halten und entsprechend schwer zur Zucht zu bewegen. Alle Tiere im Handel waren teure Wildfänge – mit entsprechendem Prestige.

Doch irgendwann kamen kleinere, weniger anspruchsvolle Lokalformen aus dem Amazonas-Unterlauf nach Deutschland und einem cleveren Zierfischzüchter gelang es, die ersten Skalare nachzuziehen. Die Preise fielen fast über Nacht, der „Blattflosser“ wurde in den 1920er und 1930er Jahren erschwinglich, sein Prestige fiel.

Blaue Skalare – Fische der Sehnsucht

Doch ausgerechnet dann kamen die ersten Gerüchte in Umlauf, Zierfischfänger seien tiefer in die Wälder Amazoniens vorgedrungen. Sie hätten gefährliche Wasserfälle überwunden, trotzten der Malaria und dem Gelbfieber und hätten in einem extrem abgelegenen Gebiet herrliche blaue Skalare gefunden. Leider seien sie auf dem Weg zur Exportstation oder spätestens beim Exporteur gestorben. Die Kadaver habe man natürlich entsorgt. Wo diese Tiere gefangen wurden, blieb ein Geheimnis.

Welch eine Parallele zu den Berichten aus der Kryptozoologie!

Drei Suchexpeditionen, alle erfolglos – aber!

Drei Expeditionen machten sich auf, in den Tiefen des amazonischen Dschungels nach blauen Skalaren zu suchen. Üblicherweise fuhr man damals direkt mit den Hochseedampfern den Amazonas hinauf bis Manaus, der Hauptstadt Amazoniens. 1910 war hier das Kautschukmonopol gefallen, damit setzte ein beispielloser Niedergang der Stadt ein. Die einst reichste Stadt der Welt musste öffentliche Gebäude verfallen lassen, die Arbeitslosigkeit, nicht nur von Kautschukarbeitern schoss in die Höhe. So war es für die finanziell recht gut ausgestatten Expeditionen ein Leichtes, Boote und Arbeiter zu finden, die bereit waren, im Dschungel nach Fischen zu suchen, die man nicht einmal essen konnte.

Die ersten beiden Expeditionen brachten zahlreiche unbekannte und interessante Aquarienfische nach Europa. Viele heute noch bekannte Salmler, Buntbarsche und Welse wurden auf diesen Reisen entdeckt. Wissenschaftliche Sammlungen und Aquarienimporteure profitierten davon. Und tatsächlich, bereits 1921 führte Wilhelm Eimeke, Zierfischzüchter aus Hamburg angeblich einen blauen Skalar ein. Doch das Einzeltier starb bald.

1928 sandte die Berliner Zierfischgroßhandlung Scholze und Pötschke einen Fänger aus (vermutlich eher einen der europäischen Fangexpeditionsleiter mit einer Handvoll einheimischer Arbeiter). Angeblich hat dieser auch blaue Skalare gefangen, aber der Import schlug fehl. Auf der langen Reise von Manaus nach Berlin verendeten die Tiere in den Transportbehältern.

1932 bekam der Herbert Härtel, Zierfischgroßhändler aus Dresden die Gelegenheit, in New York blaue Skalare zu kaufen. Er schiffte sich mit dem Transatlantikliner ein und bezahlte sagenhafte 1200 Mark pro Tier (nach heutiger Kaufkraft etwa 4800 €) und konnte so drei Wildfänge für seine Zucht einführen.

Härtel’s Skalarzucht

Eine Zierfischzüchterei der 1910er Jahre hat kaum eine Ähnlichkeit mit dem, was man heute kennt. Damals bestand eine solche Züchterei aus typischerweise Gewächshäusern mit langen Reihen von Regalen, auf denen in zwei Ebenen Zuchtaquarien standen. Etwa 30 x 30 cm in der Bodenfläche und 50 cm hoch, beinhalteten sie je ein Pärchen Skalare und eine Amazonas-Schwertpflanze.

Laichten die Tiere, ließ man ihnen die Eier bis kurz vor dem Schlupf der Jungen. Dann überführte man sie mit dem Blatt, auf dem sie klebten, in ein Aufzuchtaquarium. Dort ließ man sie schlüpfen und fütterte sie etwa eine Woche lang an. Sobald die Tiere anfingen, in die Höhe zu wachsen, wurden sie nach Qualität sortiert und in größere Becken überführt. Dies geschah bis zu fünfmal, am Ende schwammen sie in Betonwannen mit 80 bis 120 cm Wasserstand. Auf diese Weise produzierten große Zierfischzüchtereien mehrere 10.000 Tiere im Monat.

Das Hauptgeschäft dieser großen Züchtereien waren tatsächlich Skalare. Salmler und Bärblinge kamen als gern gesehenes Zubrot hinzu. Bis in die 1950er konnte sich diese Art der Züchtereien in Deutschland auf dem Markt halten, in den Kriegen musste man natürlich den Betrieb einstellen.

Jeder Besitzer einer solchen Züchterei brauchte regelmäßig Raritäten. Damit blieb er im Gespräch, was dem Basisgeschäft gut tat, und Raritäten ließen sich bis in die 1930er Jahre hinein zu Mondpreisen verkaufen. Es gab Tiere, bei denen der Verkauf eines einzelnen Paares ab Hamburg eine dreiwöchige Südamerika-Expedition einschließlich Import per Dampfschiff finanzierte.

Ein falscher Erfolg – mit unglaublichen Folgen

Als Herbert Härtel von seiner Seereise zurück nach Dresden kam, führte natürlich der erste Weg zu seiner Züchterei. Die Tiere, die den wochenlangen Seetransport in den Transportkannen überlebt hatten, mussten eingewöhnt werden. Dabei ließ er direkt einen Raum abtrennen, den nur wenige Mitarbeiter betreten durften, unter einem strengen Schweigegebot.

Hierbei war Härtel sicherlich ein Glücksfall. In Dresden bekam er weiches Wasser aus dem Erzgebirge, im härteren Hamburger Wasser hätten die Tiere keine so hohe Überlebenschance gehabt. Die Tiere lebten sich gut ein, bekamen Farbe und laichten ab – alleine die Zucht wollte nicht gelingen. Egal welches Futter man den Jungtieren auch anbot: sie staben spätestens am 3. Tag nach dem Freischwimmen. Es war zum Verzweifeln.

Doch auch hier half Härtel wieder der Zufall. Als Laichsubstrat probierten seine Mitarbeiter einen Tontunnel aus. Hier konnten die Fische ungestört laichen und die Mitarbeiter konnten ihnen die Eier nicht wegnehmen, um sie wie gewohnt künstlich aufzuziehen. Als dann die erwachsenen Tiere einige Tage nach dem Laichen aus dem Tunnel hervorkamen, umschwärmten winzige Jungfische sie und pickten immer wieder an der Haut. Das Rätsel um die Fortpflanzung der „blauen Skalare“ war gelöst – wurde aber nicht publik. Wozu auch, mit dieser Erkenntnis hatte Härtel ein Wissensmonopol bei der Zucht der – Diskusfische.

Problem gelöst, oder?

Damit setzte ein Run auf die „neuen“ Fische ein, bis heute gilt der Diskus als König der Aquarienfische. Die Skalare mussten abdanken und wurden „bürgerlich“, zum Standardsortiment des Zierfischhandels. In den 1980ern begannen vor allem Asiaten damit, immer neue Zuchtformen des Diskus zu züchten, unter anderem flächig blaue Tiere.

Doch in den späten 1990ern kamen erneut Gerüchte von blauen Skalaren auf. Ein Importeur aus Niedersachsen hatte Fische aus Peru importiert, die im richtigen Licht blaugrün schimmerten. Durch gezielte Zucht gelang es, dieses Merkmal genetisch zu fixieren. Blaue Skalare sind inzwischen als Zuchtform im Handel. Das Besondere dieser Fische: Die blaue Farbe ist stets mit Glanzschuppen verbunden, die Tiere sehen aus, wie mit himmelblauem Glitter bestreut.

Und es gibt noch einen Hinweis auf blaue Skalare. Ein inzwischen verstorbener Bekannter war in den 1950ern Schüler und Aushilfe einer der letzten Hamburger Fischzüchtereien. Auf einem der Düsseldorfer Symposien zur Biologie der Aquarienfische erzählte er von Skalaren, die einige Junge hatten, „blau, wie blaue Fadenfische“ (diese Tiere sind „matt“ und hellblau, ohne Glanzschuppen), aber sie blieben im Wachstum zurück und starben vor Eintritt der Geschlechtsreife. Er vermutet, dass die blaue Farbe rezessiv durch die beiden normalfarbigen Eltern vererbt wurde, aber gleichzeitig einen Letalfaktor darstellte oder mit ihm verbunden war.

Schwimmendes Gold vom Rio Ucayali

„Es mag 1935 oder 1936 gewesen sein, als einem Franzosen, ein Glücksritter wie er im Buche stand, das Glück hold war. Jahrelang war er in Südamerika unterwegs gewesen, hatte Schmetterlinge und Orchideen gesammelt, Vögel und Krokodile gejagt, als er krank, vermutlich mit Malaria infiziert, in ein Indio-Dorf kam. Dort wurde er gesund gepflegt und als besonderen Anstoß zur Heilung zeigte ihm eine alte Indio-Dame einen Krug, in dem drei Neonfische schwammen.“

Diese Geschichte verbreitete August Rabaut, als er 1936 die ersten Neonsalmler aus Südamerika nach Frankreich brachte. Mit nur vier lebenden Exemplaren des gerade 2 cm langen Fischchens löste er einen gewaltigen „Run“ unter den Zierfischimporteuren aus, den Werner Ladiges in seinem Buch „Schwimmendes Gold vom Rio Ucayali“ beschrieben hat, eine Geschichte voller offener und verdeckter Finten und Verwirrungen, die keinem Agentenroman nachsteht. Ich möchte dieses Buch hier nicht nacherzählen, sondern „nur“ empfehlen.

Blaurotes Gold und fast ein Heist-Movie

1956, 20 Jahre nach der Ersteinfuhr des Neonsalmlers wurde ein weiteres, noch farbenprächtigeres Tier eingeführt, der Rote Neon. Bei ihm erstreckt sich der leuchtende rote Streifen über die gesamte Körperlänge und der blaue Anteil ist auch deutlich größer als bei seinem Vetter, dem Neonsalmler.

Auch zu diesem Tier gibt es eine Räuberpistole, diesmal lieferten sich Wissenschaftler einen Kampf um das Recht, dem Tier mit einer früheren Erstbeschreibung den wissenschaftlichen Namen zu geben: Sowohl die Arbeitsgruppen um Stanley H. Weitzman und George Sprague Myers als auch die Arbeitsgruppe um Leonard P. Schultz bearbeiteten das Fischchen.

Zuletzt „gewann“ Schultz, der im Tropical Fish Hobbyist (TFH) publizierte, mit einem Bauerntrick: Er setzte den Herausgeber unter Druck, so dass die TFH zwei Tage früher als üblich erschien, einen Tag vor dem Stanford Ichtyological Bulletin, in dem Myers & Weitzman ihre Erstbeschreibung veröffentlichten. Um alle Eventualitäten auszuschließen, lieferten die Mitarbeiter von Schultz die TFH sogar persönlich an Zeitschriftenkioske und Abonnenten aus, allerdings nur am Erscheinungsort. So heißt der Rote Neon heute Paracheirodon axelrodi (Schultz), 1956 und der von Myers & Weitzmann vorgeschlagene Name Hyphessobrycon cardinalis gilt als jüngeres und damit ungültiges Synonym.

Und sogar noch eine dritte Art?

In der Literatur der 50-er und 60-er Jahre wird an mehreren Stellen eine Form des Roten Neon diskutiert, die angeblich bis zu 7 cm lang werden soll. Leider existiert nur eine (schlechte) Aquarell-Illustration dieser Form, aber das reichte bereits als Grundlage für wilde Spekulationen aus. Gibt es vielleicht noch mehr rot-blau leuchtende Salmler in Südamerika?

Ja, gibt es: eine dritte Form: Aus dem Stromgebiet des oberen Rio Negro und Orinoco wurde 1963 vom Franzosen Jacques Géry der Blaue Neon als Hyphessobrycon simulans beschrieben. Er bleibt mit nur 2,5 cm Gesamtlänge deutlich kleiner als der Rote Neon und sein rotes Band leuchtet weitaus schwächer, deswegen blieb die Art immer ein wenig im Schatten der bereits bekannten Tiere.

Unter der Hand erzählen Exporteure und ichthyologisch angehauchte Reisende, dass in Südamerika mindestens noch drei weitere Formen von leuchtenden Fischen vorkommen sollen, die alle noch nicht exportiert wurden. Wer weiß, ob sie bei der fortschreitenden Vernichtung der Amazonaswälder nicht aussterben, bevor sie für die Wissenschaft – und die Aquaristik – entdeckt werden?

Heute werden alle drei beschriebenen rot und blau leuchtenden Formen in der Gattung Paracheirodon zusammengefasst, was jedoch vermutlich nicht den wirklichen Verwandtschaftsbeziehungen entspricht. So wurde aus dem Neonsalmler Paracheirodon innesi, der Rote Neon heißt P. axelrodi und der blaue P. simulans.

Neonfische in Asien?

Die Farbkombination aus blauem oberen und rotem unteren Leuchtstreifen ist vermutlich kein Zufall. Sie ist dreimal unabhängig von einander entstanden, in einem Lebensraum mit extremer Konkurrenz. Vermutlich hat sie Vorteile bei der Sichtbarkeit in braun gefärbtem, klaren Wasser.

Dieses Schwarzwasser kommt überall dort vor, wo eine üppige Vegetation über nährstoffarmen Böden steht. Nicht nur im Amazonasregenwald, sondern auch in den Regenwäldern Nordamerikas, Afrikas und Asiens. Zwischen den tropischen Regionen gibt es zahlreiche parallele Entwicklungen, die Biologen sprechen von Analogien. Eine der bemerkenswertesten Entsprechungen sind Glühlichtsalmler Hemigrammus erythrozonus aus Guayana und Rasbora pauciperforata von der malayischen Halbinsel in Asien. Beide Tiere sehen nahezu identisch aus, nur die Rasbora ist etwas gestreckter.

Unter diesen Umständen ist ein rot-blau glänzender Fisch aus Asien oder Afrika schon fast zu erwarten. Doch bisher hat noch niemand etwas gefunden, oder?

In den Tiefen des Kongo-Regenwaldes

Die Oberläufe der Kongo-Zuflüsse sind fast noch weiße Gebiete auf den Landkarten. Nur Anfang der 1980er Jahre war es für kurze Zeit möglich, diese Gegenden halbwegs gefahrlos zu bereisen. Das nutzten auch einige mutige Zierfischfänger. Dabei hat einer von ihnen einen im doppelten Sinne elektrisierenden Fisch fotografiert. Es handelt sich um einen klein bleibenden Messerfisch aus der Xenomystus-Verwandtschaft, der gerade 6 cm Gesamtlänge erreicht. Es gibt ein einziges Foto dieses Tieres und das scheint nicht im Web verfügbar zu sein. Auf dem Foto schimmert er durch das dunkle Wasser im Zugnetz so metallisch blau, wie es sonst nur die Flügel eines Morpho-Falters tun.

Von diesem Tier ist nichts außer dem Bild bekannt, der Fundort wird aus verständlichen Gründen von dem Exporteur, der den Fisch damals gefangen hat, geheim gehalten.

Kann ein Aquarienfisch überhaupt ein Kryptid sein?

Fische, die von einem bezahlten Fischfänger gesucht und gefangen wurden, von einem bekannten Exporteur für Fische zu einer gewerblichen Importfirma geschickt wurden, dort auf einer Stockliste auftauchen und schließlich im Einzelhandel einen Fantasie-Namen und einen Preis bekommen: Können solche Fische überhaupt Kryptide sein?

Eine Definition für Kryptid ist: „Ein Tier, das den Eingeborenen bekannt ist, der Wissenschaft jedoch nicht“. Diese Definition beinhaltet mehr Fragen, als Antworten. Wenn mir ein Eingeborener ein Tier auf die oben beschriebene Weise verschafft, muss er es kennen. Nur weil der Fisch im Aquarium herumschwimmt, muss ihn die Wissenschaft nicht kennen. Zu viele unbeschriebene Arten landen regelmäßig im Handel. Zu viele bekannte Fische sind vermutlich falsch bestimmt und werden unter dem falschen Namen ganz selbstverständlich gehandelt.

Und die Frage ist, was den Aquarianer als Fischkenner vom Eingeborenen als Fischkenner unterscheidet. Zum Wissenschaftler können beide werden, sie müssten „nur“ ihr Wissen veröffentlichen.

Literatur

Ladiges, W. 1973: Schwimmendes Gold vom Rio Ukayali. Engelbert Pfriem Verlag, Wuppertal

Keller, G. 1974: Der Diskus – König der Aquarienfische. Kosmos Verlag, Stuttgart